« Je cherche un homme ! »

« Quant à moi, Milou, je fais comme ce vieux Diogène, je cherche un homme ! Tu ne connais pas Diogène ?... C’est un philosophe grec, qui logeait dans un tonneau… »

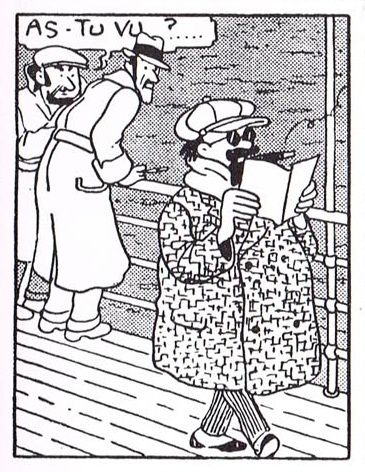

L’incongruité de cette référence philosophique dans un album de Tintin augmente encore si on en présente le contexte : déguisé en vieux mendiant à la barbe blanche, encapuchonné dans un burnous bleu et les yeux masqués par d’épaisses lunettes de soleil, Tintin parle à son chien Milou, qui pourtant ne risque pas de lui répondre positivement.

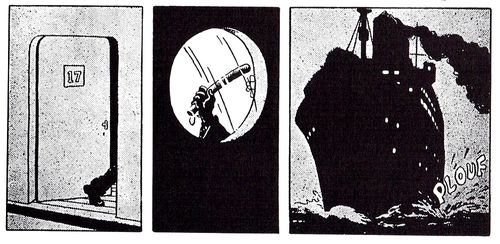

Il vient de le retrouver dans la cave dans laquelle il avait vu entrer le lieutenant Allan, et veut pénétrer dans ce qui semble être le repaire des bandits qui séquestrent le capitaine Haddock.

Pourquoi diable Hergé fait-il évoquer à Tintin le philosophe cynique ? Il s’agit en fait de justifier la découverte d’un passage secret, opportunément caché dans un tonneau (« Dans un tonneau !... Dans un tonneau, Milou !... Sapristi ! je crois que j’ai trouvé… », dit-il dans la case qui suit.). Mais comment justifier que cette référence vienne à l’esprit de Tintin ? Elle lui semble certes assez familière (« Ce vieux Diogène »), mais peu de choses dans cette cave du port de « Bagghar », au Maroc, peuvent faire admettre au lecteur une telle association d’idée, à un tel moment.

Si ce n’est que Tintin cherche effectivement un homme, le capitaine Haddock en l’occurrence. C’est d’ailleurs la mission qu’il s’est assignée (« Et maintenant, il s’agit d’aller délivrer le capitaine. Allons d’abord acheter des vêtements. », 1-3-48) une fois les Dupondt envoyés enquêter sur Omar Ben Salaad, qu’ils suspectent d’être à la tête d’un trafic d’opium. Rappelons que la phrase « Je cherche un homme. » est un apophtegme (1) attribué à Diogène, philosophe cynique méprisant le genre humain, qui voulait faire comprendre par là qu’il n’était pas possible de trouver un homme véritable. On peut aussi penser que ce déguisement de vieux mendiant met Tintin dans une situation comparable à celle du philosophe mendiant. Cette hypothèse prend corps quand on s’en retourne au début de l’album.

« Est-ce que je fouille dans les poubelles, moi ? »

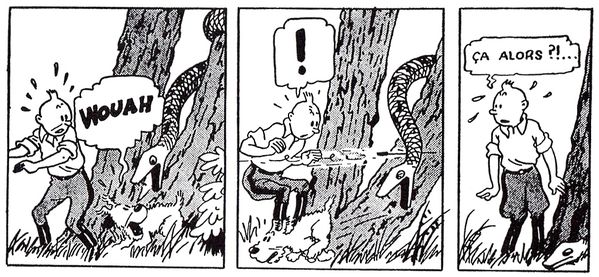

On le sait, à la première page, Milou s’attire les foudres de son maître pour avoir fouillé dans les poubelles à la recherche d’un os. A la deuxième page (2-1-2) comme à la sixième (1-4-6), Tintin est celui qui jette les ordures à la poubelle, contrairement à Milou, qui en sort os, loupes ou boîtes de crabe usagées.

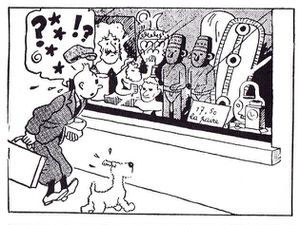

Quelle surprise alors de retrouver Tintin penché au-dessus d’une poubelle et du sac d’un chiffonnier (page 5) ! Milou ne se prive d’ailleurs pas de le lui faire remarquer : « Tintin !... N’as-tu pas honte ?... Fouiller dans les poubelles comme un vulgaire chien de rue !… » (2-2-5). Cette inversion de position prend d’autant plus de saveur quand on constate qu’elle clôt la séquence inaugurée par la découverte de l’étiquette de la boîte de crabe, et précède une double page en forme de parenthèse comique ( Le Crabe aux pinces d'or (2) - L'os et la loupe ). Cette séquence initiale permet à l’ironie d’Hergé de s’exercer, relayée par celle de Milou : Tintin a traversé le miroir, s’est mis au même niveau que Milou.

On comprend aisément le glissement qui s’opère entre le « chien de rue » et Diogène. Pour aller de l’un à l’autre, on passe à la figure (implicite) d’un vagabond fouillant les poubelles, puis au déguisement de mendiant demandant l'aumône. Comment interpréter cette assimilation, sinon comme un nouveau commentaire d’Hergé sur le désir de savoir qui habite Tintin (voir Le Crabe aux pinces d'or (2) - L'os et la loupe). Sa « libido sciendi » a finalement le même résultat que l’appétit (la « libido sentiendi ») de Milou : qu’on soit maître ou chien, « limier » ou « chien de rue », on n’est jamais à l’abri de fouiller dans une poubelle !

Le déguisement de Tintin peut être interprété, à la lumière de cette séquence, comme une leçon d’humilité pour Tintin. Celui qui jette, contrôle par la laisse ou la muselière, fait la leçon, se retrouve ensuite le nez dans ce qu’il semblait abhorrer auparavant. Cependant, il ne faut pas exagérer ce jugement négatif porté sur le jeune héros. S’il se déguise en mendiant, ce n’est plus exactement pour les mêmes raisons qu’au début : il ne cherche pas tant à neutraliser Ben Salaad et son trafic, mission qu’il délègue aux Dupondt, qu’à retrouver son nouvel ami, le capitaine Haddock. Ce déplacement des finalités change la donne quant à l’image qu’on peut porter sur Tintin. Il empêche aussi de faire de Tintin un cynique (ce que personne d’ailleurs n’aurait l’idée de faire).

Des chiens et des hommes

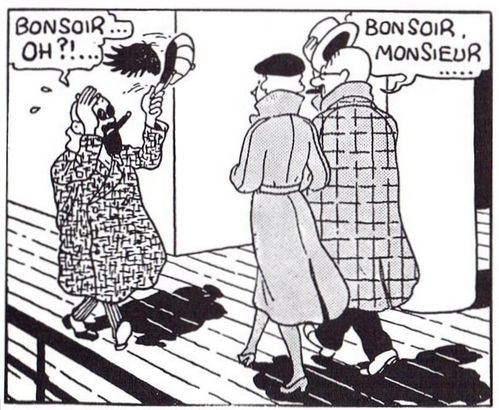

Dans cette fin d’album, tout le monde devient chien. Tintin et Milou, ainsi que les Dupondt, se font chacun à leur tour traiter de « chien », « fils de chien », « chiens d’infidèle », par des Marocains décidément bien caricaturaux. Haddock, enragé par la destruction d’une des bouteilles de la cave, est excité dans sa poursuite et dans ses jurons par un Tintin éméché : « Vas-y !... Ksss ! Ksss ! Mords-le ! » (2-3-56) puis simplement « Ksss !... Ksss !... » (3-1-57). L’inversion se généralise, comme dans un carnaval, où les esclaves deviennent les maîtres et les maîtres les esclaves. Si Milou trouve dans la dernière page une reconnaissance méritée (voir Le Crabe aux pinces d'or (1) - Histoire d'os), c’est à égalité avec Tintin, ainsi qu’avec « Monsieur Haddock », invité à faire une causerie sur le sujet de l’alcool, ennemi du marin.

On ne peut donc pas parler de « cynisme » concernant Tintin. Seul le fait de se mettre au même niveau que les chiens peu justifier une telle assimilation. Mais il n’y a pas chez lui de mépris pour les hommes en général comme chez le philosophe de Sinope. Tous trouvent leur place dans l’enquête, dans la mesure-même où on les traite de chiens : Haddock en chien de garde de la cave (réussissant à faire fuir les bandits, ce qu’il n’avait réussit qu’en apparence dans le désert du Sahara), Tintin en « chien des rues » mendiant et s’introduisant dans les maisons, Milou mordant le postérieur de Ben Salaad et le neutralisant. En revanche, Ben Salaad est un homme méprisable parce que respectable. Il est présenté depuis le début (et son visage badin et souriant semble le confirmer) comme un notable au-dessus de tout soupçon ; son arrestation provoque la stupéfaction du chef de la police ((2-4-57). (2)

Seuls les Dupondt sont dans une position ambiguë. Traités de « chiens d’infidèles », ce ne sont pas eux qui démasquent le chef de la bande. Ce sont eux en revanche qui dénoncent Ben Salaad à la police locale : « Ah la police !... Messieurs, voici l’homme que nous avons réussi à capturer ! - Je dirais même plus, voici l’homme. » Semblant accomplir la mission qui leur était impartie, ils dénoncent Ben Salaad comme Ponce Pilate avait dénoncé Jésus, dans un « Ecce homo » parodique. En effet, impossible de confondre avec Jésus Christ le trafiquant bedonnant, semblant dormir comme un bienheureux alors qu’il est assommé. Le gag verbal du « Je dirais même plus » aboutit à un mésusage flagrant de la formule biblique. Le « Voici l’homme » de Dupond semble pourtant répondre au « Je cherche un homme. » de Tintin. Comme à leur habitude, les deux policiers cherchent du mauvais côté. Ou plutôt, pour une fois, ils se trouvent au bon endroit, au bon moment pour résoudre une enquête (alors qu’ils n’y sont pour pas grand-chose), au moment même où le problème ne consiste plus prioritairement, depuis plusieurs pages et l’enlèvement d’Haddock, à démanteler le réseau de trafiquants. La fin de l’intrigue policière clôt l’album, mais entre temps, de nouveaux enjeux sont apparus, qui sortent du cadre du récit policier.

L’amitié naissante entre Haddock et Tintin a pris le dessus. La leçon hergéenne est donc moins cynique que chrétienne. Il s’agit de ne pas condamner autrui, qu’il soit ivrogne, chien des rues ou mendiant. Les vrais cyniques dans cette histoire sont les méchants, qui battent, trompent et assassinent leurs adversaires. Le cynisme de tintin est au contraire une manière d’atteindre l’humilité chrétienne et de découvrir l’amour du prochain. Aux buts factices du monde s’opposent des valeurs plus propres à Hergé, si l’on considère son milieu, son éducation, ainsi que son appartenance au scoutisme.

« Voici l’homme. »

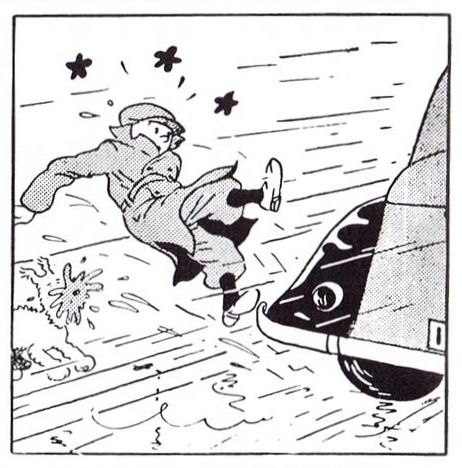

N'en concluons pas que Tintin découvre seulement dans cet album l’importance d’autrui. C’est au contraire une qualité qui le caractérise depuis, au moins, Le Lotus bleu et la fameuse scène du sauvetage de Tchang. La scène du sauvetage des aviateurs dans l’hydravion en feu rappelle opportunément cet aspect désintéressé et altruiste de notre héros. La « folie » qui l’anime est une folie aux yeux du monde, qui méprise et ne peut comprendre cet esprit de sacrifice et ce pardon fait à ceux qui l'ont offensé.

N’allons pas, à l’inverse, l’exempter d’une certaine rigidité morale, qu’il perdrait définitivement dans sa redécouverte de Milou et dans la charité dont il fait preuve envers son ivrogne d’ami. De même, il reste un homme d’action, faisant fi de toute sensiblerie, comme on le voit dans la réponse qu’il fait, les sourcils froncés, à un Haddock s’arrachant les cheveux de culpabilité : « Inutile de gémir : ce qui est fait est fait. A présent, il s’agit de leur échapper… » (3-2-54). La recherche de la vérité, l’ambition policière de rétablir la justice (à opposer aux relations moins abstraites qui lui font protéger ses amis, Haddock dans cet album, Tournesol dans Les Sept boules de cristal et Le Temple du Soleil, puis dans L’Affaire Tournesol, et enfin, Tchang dansTintin au Tibet) reste un motif puissant.

Je m’en voudrais par exemple de faire croire que Tintin ne se soucie plus de la lutte contre les trafiquants au moment où il recherche Haddock. Les deux enjeux sont inséparables. Tout au plus, peut-on dire que la découverte fortuite des boîtes de crabes dans la cave des bandits provoque une réaction de joie (« Hourra !... Les boîtes de crabe du KARABOUDJAN !... », 3-1-53). Mais il faut remarquer que ce cri de triomphe est immédiatement suivi de ceux que poussent le capitaine sous la torture, comme pour rappeler les priorités morales du récit. De même, une fois le capitaine sauvé, le récit policier repart comme en quarante, avec le morceau de bravoure de la poursuite d’Allan en bateau.

Tintin, héros dont on a si souvent critiqué le manque d’épaisseur psychologique, n’est pas exempt d’une certaine complexité morale. Pour résumer, on peut le décrire comme balançant entre une droiture abstraite et un altruisme sensible, entre les qualités viriles du justicier et l’humilité compassionnelle de l’ami. Le portrait n’est pas si terne qu’on le dit !

Ce qui leurre certains lecteurs est justement le fait que cette complexité est peu perceptible dans l’évolution psychologique du personnage. Rien ne montre Tintin réévaluer son compagnon canin, rien ne relie la récompense finale de Milou avec les actes héroïques qu’il a accomplis. Ce n’est pas souvent Tintin qui exprime ces sentiments subtils, mais le récit qui prend en charge l’évaluation morale des autres personnages, mettant en scène leurs actes et leurs motifs. Il faut attendre des moments exceptionnels pour avoir accès à la psyché de Tintin. On pense à ses larmes, quand il est forcé de faire demi-tour et d’abandonner les recherches de son ami Tchang, dans Tintin au Tibet. Et rien n’interdit des retours en arrière fréquents, des pointes de cynisme qui tranchent de plus en plus avec le caractère en demi-teinte, mais positif, de Tintin : pensons aux fois où il fait boire le capitaine pour le décider à le suivre, ou à des situations similaires où il met en œuvre un véritable chantage affectif.

Pour finir, il nous semble donc légitime de voir dans cette psychomachie (3) discrète la trace des conflits moraux de l’auteur lui-même, qui n’en fait que rarement des enjeux dramatiques et narratifs, les réservant aux domaines du symbolique et de la « pensée » de son récit.

(1) Parole, sentence mémorable de personnages de l'Antiquité.

(2) Au passage, c’est ainsi que s’éclaire un des mystères de cet album : l’apparence bonhomme de Ben Salaad et son manque de charisme. On est loin du machiavélisme patent de Rastapopoulos, de la brutalité d’un colonel Müller ou des fanfaronnades du colonel Sponsz. On ne peut comprendre le ridicule de cet adversaire que si l’on a en tête cette inversion des valeurs mis en œuvre par Hergé. Un vilain de carnaval, en quelque sorte.

(3) La Psychomachie est une oeuvre écrite au IVème siècle par le poète latin Prudence, mettant en scène le "combat pour l'âme" que se livrent des allégories des différents vices et vertus.

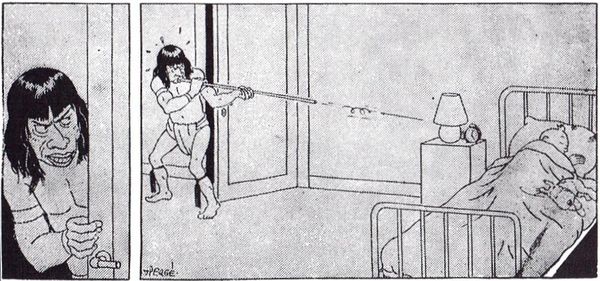

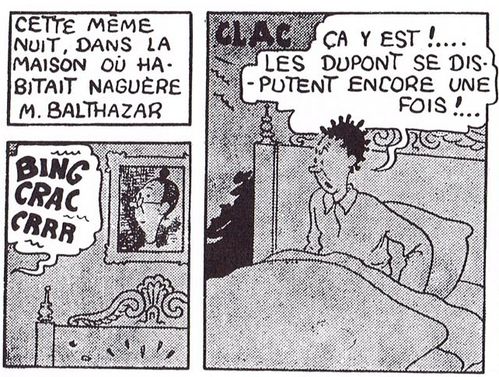

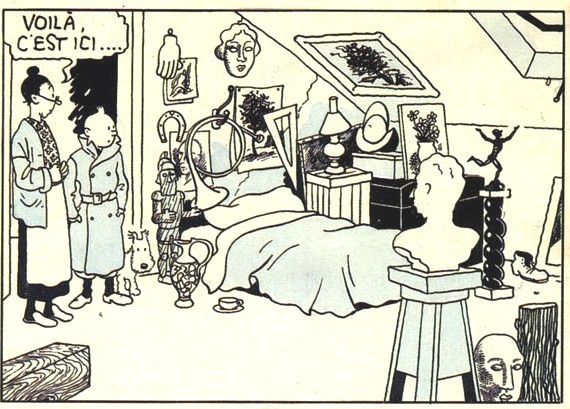

Dans cette chambre où flotte ironiquement et discrètement l’aura de son propriétaire défunt, surgit

brusquement le rappel de la froide réalité de la mort. Il est d’ailleurs significatif que la concierge constate, de manière comique, le « naturel » avec lequel les fleurs sont

peintes : « On dirait qu’elles vont rire !... ». Au moment où la mort se rappelle à notre attention, Hergé montre l’inanité, je devrais dire la « vanité », de toute

une tradition artistique illusionniste. Crâne et bouquet rappellent en effet la tradition des « vanités », natures mortes dans lesquelles est signifié l’inéluctable passage du

temps.

Dans cette chambre où flotte ironiquement et discrètement l’aura de son propriétaire défunt, surgit

brusquement le rappel de la froide réalité de la mort. Il est d’ailleurs significatif que la concierge constate, de manière comique, le « naturel » avec lequel les fleurs sont

peintes : « On dirait qu’elles vont rire !... ». Au moment où la mort se rappelle à notre attention, Hergé montre l’inanité, je devrais dire la « vanité », de toute

une tradition artistique illusionniste. Crâne et bouquet rappellent en effet la tradition des « vanités », natures mortes dans lesquelles est signifié l’inéluctable passage du

temps. Contrairement au buste sur son piédestal, qui fait face à Tintin, et auquel elle tourne le dos (ou plutôt la nuque),

elle semble essayer de voir la scène sans pouvoir se retourner, faute de cou. Sa position excentrée, dans un coin de la pièce et de la case, son regard en coin, le fait qu’elle soit posée par

terre et non sur un piédestal, comme les autres statues, tout cela confère à cette tête le statut de pièce détachée, comme adjointe dans un second temps à l’image déjà composée. Elle est la

première spectatrice de cette scène, et semble nous indiquer qu’il faut regarder celle-ci de manière distanciée et réflexive.

Contrairement au buste sur son piédestal, qui fait face à Tintin, et auquel elle tourne le dos (ou plutôt la nuque),

elle semble essayer de voir la scène sans pouvoir se retourner, faute de cou. Sa position excentrée, dans un coin de la pièce et de la case, son regard en coin, le fait qu’elle soit posée par

terre et non sur un piédestal, comme les autres statues, tout cela confère à cette tête le statut de pièce détachée, comme adjointe dans un second temps à l’image déjà composée. Elle est la

première spectatrice de cette scène, et semble nous indiquer qu’il faut regarder celle-ci de manière distanciée et réflexive.